会社案内

経営理念

PHILOSOPHY

30年以上に亘って研究開発の業務を行ってきた経験と実績を基に

電子機器の設計開発に関する技術コンサルティング

委託開発・設計および独自の計画による機器開発

などの活動を通して科学記述の進歩に貢献することを目指します

行動指針

GUIDELINES FOR ACTION

お客様のご要望を具現化する為に、弊社の智恵と技術を提供します

お客様のご要望を具現化する為に、弊社の智恵と技術を提供します 弊社は、お客様と協力して開発することにより真に要望されていることの実現を目指します

弊社は、お客様と協力して開発することにより真に要望されていることの実現を目指します お客様との「縁」を大切にし、信頼できるパートナーとなるよう全力を尽くします

お客様との「縁」を大切にし、信頼できるパートナーとなるよう全力を尽くします

会社概要

COMPANY OUTLINE

- 所在地

-

本社 電子技術研究所

252-0243 相模原市中央区上溝1880-2 SIC-3 i-lab3316

サテライト・ラボ

195-0055 東京都町田市三輪緑山2-4-17

- 資本金

- 300万円

- 社歴

-

2004年3月 有限会社 啓 を横浜市に設立

2007年9月 電子技術研究所を相模原市に開設

2009年5月 ソフトウェア開発センターを八王子市に開設(2010年4月閉鎖)

2012年1月 電子技術研究所を SIC-3 相模原市中央区に移設

2017年3月 本社を相模原市中央区(SIC3)に移転

サテライト・ラボを町田市に開設

- 代表者

- 代表取締役 脇田 育子

- 役員

- 技術士(電気電子部門) 取締役・電子技術研究所長 脇田 俊昭

- 医療機器製造業

- 登録番号 14BZ 200212

業務内容・実績

WORKS

電子機器の開発設計コンサルティング

テープストリーマの開発

ディスクレコーダ装置の開発 特にトラブルシューティング

電子機器の保守作業

国立天文台でのデータレコーダ(DIR-2000)の保守作業(ソニーとの契約により)

データレコーダ周辺機器の保守作業(国立天文台との契約)

開発委託による電子機器の開発

電波天文に関連した周辺機器の開発

国立天文台のVERAプロジェクトのレコーダに関連した電子機器の開発

DIR-2000テープ再生機 VERA-2000 の開発

主な仕入れ先

株式会社パターンアート研究所

スクリーンプロセス株式会社

株式会社プラックス

有限会社森野テクニカルサービス

Digi-key Electronics

五洋工業株式会社

株式会社PALTEK

協力会社

株式会社メドウニクス

主な取引先

高エネルギー加速器研究機構

日本原子力研究開発機構

国立研究開発法人理化学研究所

株式会社 ミナロ

ソニー株式会社

第一実業株式会社

株式会社マイクロジェット

株式会社リコー

株式会社荏原製作所

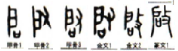

社名の由来

社名を考えるにあたり、啓という文字にこだわりました。例えば…

啓蒙: 人々に新しい知識を与え、教え導くこと

啓発: 人々の気が付かないような物事について教えわからせること(広辞苑より)

技術コンサルタント業務を行うにあたり、お客様に新しい知識を授与したり、人が気が付かないような物事を考えたりして、開発を導くことでお役にたてることを目指して会社を立ち上げました。

啓11画 (啓)ケイ/ヒラク

解説:

会意。戸(戶)と攴(ぼく)攵と口をとを合わせた形。戸はその中に神を祭っている神棚の片開きの扉の形。口は (さい)で、神への祈りの文である祝詞を入れる器の形。攴は小枝を持って打つの意味であるが、古い字形は又(手の形)に作るものが多い。

(さい)で、神への祈りの文である祝詞を入れる器の形。攴は小枝を持って打つの意味であるが、古い字形は又(手の形)に作るものが多い。 を神棚の扉の中に匿して祈ることによって、神の啓示(お告げ)はその扉の中に示されるのである。それで神棚の扉を手で「ひらく」こと、また扉の中の神の啓示を見ることを啓という。(常用字解辞典より)

を神棚の扉の中に匿して祈ることによって、神の啓示(お告げ)はその扉の中に示されるのである。それで神棚の扉を手で「ひらく」こと、また扉の中の神の啓示を見ることを啓という。(常用字解辞典より)

技術士紹介

Engineer Introduction

- 脇田 俊昭

- TOSHIAKI WAKITA

- 取締役 / 技術士紹介

経歴

Career

東京工業大学大学院理工学研究科 修士課程終了

- 平成16年3月

- 有限会社 啓 創業

- 平成20年4月

- 技術士(電気電子部門) 資格取得

- 平成24年3月

- 代表取締役を退任 取締役に就任

技術分野

Specialized field

- 放送用ディジタルハイビション信号と記録再生方式及び伝送方式の研究

- 航空管制用2Kx2Kモニタ用ディスプレー、コントローラの開発と商品化

- テープストリーマの高速化と高密度化の研究

- 高精度計測機器などの電子機器の開発

- 電気磁気特性を活用した異物検出装置の開発